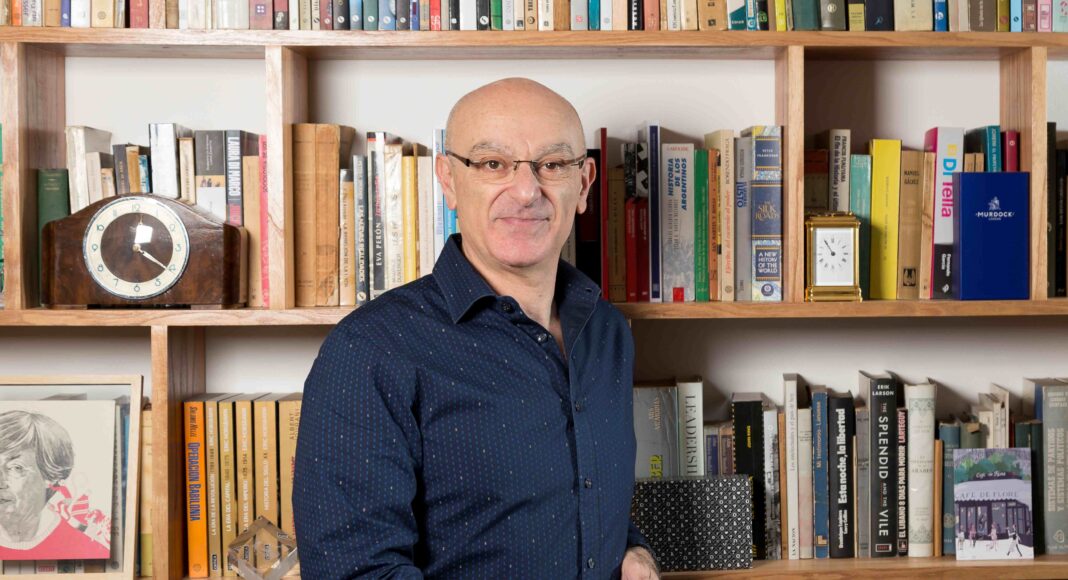

Por Gianella Di Benedetto

Andrés Hatum no anda con vueltas y acuñó un término que no necesita traducciones: “jefechotismo”. Este concepto engloba todas las características que una persona no debe tener en un rol de responsabilidad, porque lo que genera es “destrucción desde lo más profundo”.

El profesor en Management y Organización en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella se especializa en la investigación de procesos de cambio organizacional y cultural, la gestión del talento, el coaching directivo y los equipos de alta performance, y escribió numerosos libros al respecto en los que aborda la relación del ser humano con el trabajo, los padecimientos, las oportunidades, el futuro y, por supuesto, los jefes.

En diálogo con PRESENTE, Hatum explica qué es exactamente un mal líder y cómo se diferencia de uno bueno, también analiza los cambios de paradigma de las nuevas generaciones que chocan con conductas tradicionales ya vencidas y plantea su preocupación por la rapidez de la revolución a la que nos toca asistir hoy: la inteligencia artificial (IA).

¿Cómo es un líder peligroso y por qué es importante no tenerlo en una organización?

Porque no solo no te genera valor, sino que lo destruye. Los malos jefes, a los que yo llamo en su mayor expresión “jefechotismo”, son justamente eso, destrucción desde lo más profundo. Escribí tres libros sobre el tema: El antilíder (Vergara-Penguin Random House, 2018); Infierno: Líderes y organizaciones que matan (Vergara-Penguin Random House, 2021); Desactivar la bomba: una historia de líderes peligrosos (Vergara, 2024) –que es una novela muy sarcástica, pero al final tiene una parte de teoría para entender este jefechotismo del que hablo–. En el fondo, lo cierto es que estás lidiando con distintas categorías: psicópatas, maquiavelistas, narcisistas, brutales, tóxicos y otras expresiones del mal liderazgo como por ejemplo el “líder flan”, que es el que no decide nada y también es malo para la organización porque te genera inercia en lo que hacés. Para sobrevivir a ese tipo de líderes es importante entender a quién tenemos adelante y cómo se mueve.

Algo cambió y ya no hay tanta tolerancia a los malos tratos disfrazados de exigencia en el trabajo, sin embargo, hay un debate en torno a esto: ¿generación de cristal o exposición de conductas retrógradas?

Las dos cosas. Es una generación que tiene menos tolerancia al maltrato y a la gente basura, y también es un poco más frágil, porque ha sido muy cuidada por esos padres helicóptero que han dado vueltas alrededor y les han resuelto la vida, entonces hay ansiedades. Pero es importante recalcar que no es la generación Z, sino que son los millennials los que trajeron esta ansiedad increíble que plantea “quiero llegar a la organización, quiero ser gerente en seis meses, quiero…”, y los de la generación X los ven como diciendo “no es así”. Igualmente, todas las generaciones tienen un proceso de madurez y van decantando cambios. No por nada hubo empresas que en su momento trajeron esas oficinas en las que incorporaban todo: peluquería, masajes, etc. Porque las generaciones, en vez de lograr el equilibrio –al que nunca llegaron– querían integrar la vida profesional con la personal. Entonces algunas organizaciones integraron todo, lo que también implicaba estar mucho tiempo ahí adentro. Pospandemia esto evidentemente cambió, porque el trabajo se volvió más híbrido, aunque la tendencia ahora es ir a la oficina. Y ahí es donde hay una diferencia con estas generaciones más nuevas, que en la entrevista laboral ya te preguntan: “Cuánto voy a ganar, vacaciones, desde dónde puedo trabajar, dónde queda la oficina y cuántos días tengo que ir”. Hay algunas organizaciones que están queriendo volver a la oficina en formato 5/0 o 4/1, y ahí es donde probablemente empiezan a no entenderse con este talento más joven.

¿Por qué creés que muchas organizaciones quieren volver a la oficina cuando está comprobado que el sistema híbrido funciona?

Está comprobado como bien dijiste, pero hay gente que por cultura organizacional necesita que el edificio esté lleno. También existe un cambio de paradigma del líder, muchos no pudieron pasar de controlar en la oficina a confiar a la distancia. Más allá de que en alguna organización puede suceder que el líder analiza que no funciona de otra forma que no sea presencial por algún motivo específico, hay otras organizaciones que simplemente son prehistóricas, dinosaurios, y por lo tanto reticentes al formato híbrido. Hay un poco de todo.

Yo soy más propenso al híbrido. Para mí un 3/2 está perfecto, porque no hace falta ir a la oficina todos los días para soportar gente que no tenés ganas de soportar. Además, es muy distractivo, de hecho hay un estudio de la Universidad de Harvard que tira por tierra el espacio abierto, porque lo que sucede es que las personas empiezan a comunicarse mucho menos. Se ponen los headphones y se aíslan porque no se pueden concentrar. Igualmente hay momentos de encuentro muy interesantes.

¿Por qué un líder tiene que ser vulnerable?

Porque humaniza. Tampoco se trata de ponerte a llorar en todos lados. Pero sin llegar a ese punto, la vulnerabilidad humaniza porque permite que el que está delante, que es un colaborador, baje las defensas porque vos sos vulnerable. Creo que eso ayuda mucho al líder. Bien implementado, en momentos adecuados, correctamente, está muy bien.

Si hablamos del futuro del trabajo y la IA, ¿estamos frente a una oportunidad o una amenaza?

Las revoluciones siempre trajeron oportunidad y amenaza. Esto se puede ver claramente en la historia: la revolución industrial, la electricidad, las computadoras, Internet y ahora la IA. Aparecen actividades nuevas, por ejemplo, hace 15 años no existía la figura del community manager. Tal vez el temor que tengo en este momento está relacionado con que el tiempo que nos da de adaptación esta nueva revolución es muy poquito. Si pensamos en, por ejemplo, nómades y sedentarios, podemos ver que tuvieron tiempo de adaptarse hasta que los sedentarios lideraron. La Revolución Industrial también tuvo su período de adaptación, la implementación de la electricidad llevó un montón de tiempo porque se había comprado determinada maquinaria. Con la IA, la inversión es mínima y tu capacidad y productividad crecen inmediatamente, entonces no tenés tiempo de adaptación a nivel competencias.

Esa es mi mayor preocupación, porque genera gente que queda directamente fuera del mercado sin tiempo de reconversión. Por supuesto que al que es curioso, creativo y tiene ciertas competencias lo hace más productivo. Lo que marca la diferencia es tu agilidad mental, tu adaptabilidad, el manejo de la complejidad e incertidumbre, que esto no te provoque ansiedad, no te dé miedo. Sobre todo, si sos joven y estás entrando al mercado laboral, esto tiene que ser parte de tu piel.

“Muchos líderes no pudieron pasar de controlar en la oficina a confiar a la distancia”

¿Qué es la cultura del bienestar?

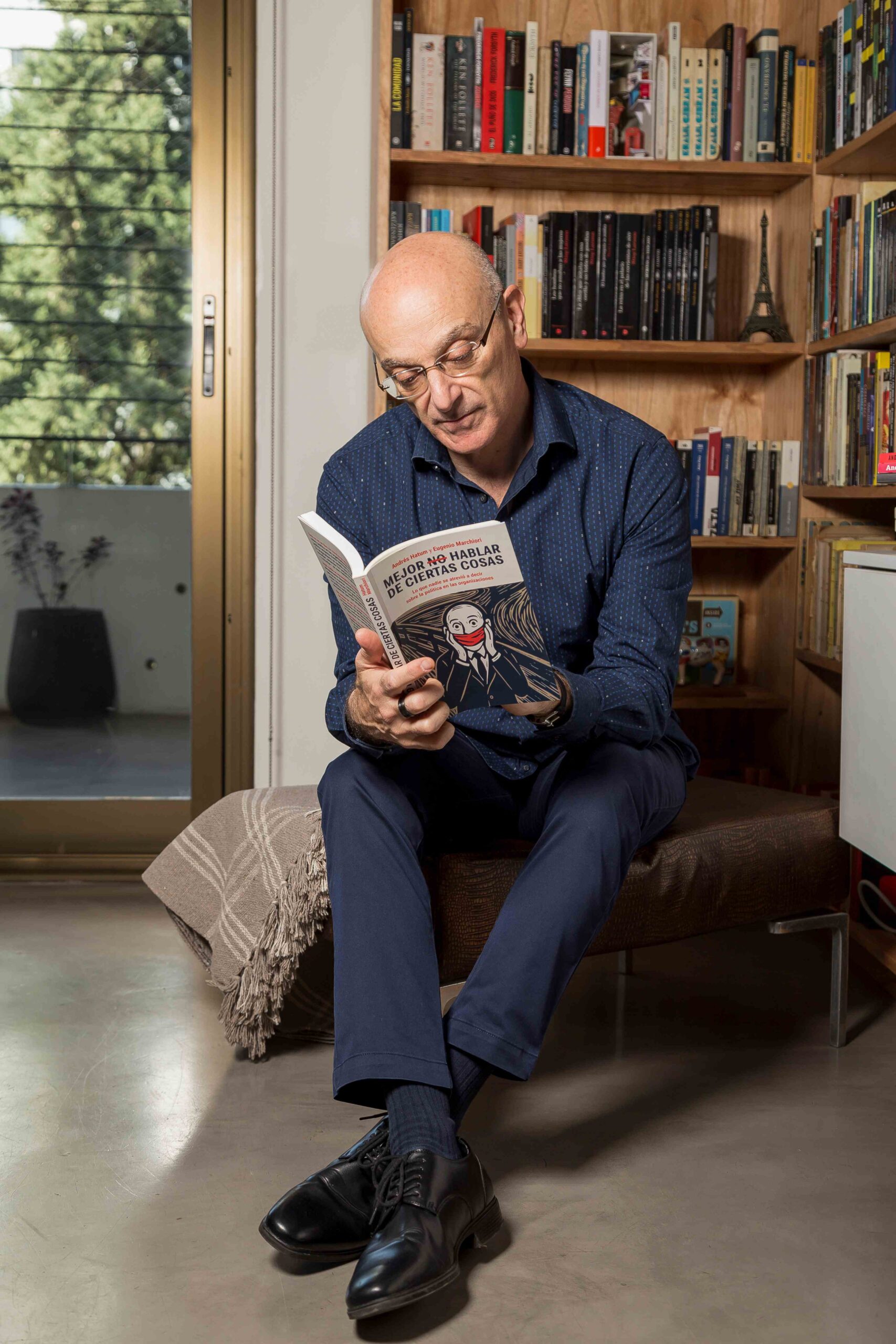

La pandemia trajo un cambio en la escala de valores de las personas como producto del miedo que tuvimos a morirnos, básicamente. Teniendo en cuenta esto aparece la idea de bienestar. Antes te daban una barra de cereal y era bienestar, pero la verdad es que no lo es. Por supuesto que eso sumado a un contexto de confort en la oficina es otra cosa. Hay compañías, más que nada de un perfil tecnológico, que vinieron a plantear espacios de trabajo completamente diferentes, pero el tema del bienestar atraviesa industrias, atraviesa todo. Se trata de hacer que la gente esté bien en su trabajo y pensar en el wellness. Es decir, si vos ofrecés determinados beneficios, pero hacés ir a los empleados todos los días a la oficina, eso no es bienestar. O sea, hay que “vender” internamente este concepto según lo que cada compañía puede brindar, no podés ir con una idea de bienestar muy amplia cuando en realidad lo que hacés es restringir. Si lo que vos podés ofrecer es que el empleado tenga un lugar confortable de trabajo, dejalo ahí y no mientas. Igualmente, este concepto abarca más cosas, como por ejemplo el respeto por los horarios de trabajo, contar con la posibilidad de trabajo híbrido, etc. Entonces creo que no mentir es clave, se trata de ser realista. Yo acabo de sacar un libro con Eugenio Marchiori que se titula Mejor no hablar de ciertas cosas, que es todo lo que no se dice sobre la política en las organizaciones. El ser políticamente correcto, lo que hay que decir y lo que no, conlleva tanta hipocresía, que lo que hicimos en el libro fue tratar de tirar todo eso desde distintas dimensiones de la política, el poder, la influencia, la cultura, el networking, pero siendo realistas con eso.

En una entrevista mencionaste que no hay nada peor que un jefe hipócrita…

Un jefe hipócrita se convierte en maquiavélico, una tipología bravísima y peligrosa. Pero la peor categoría creo que es el narcisista, porque se mira al espejo y no mira a nadie más. Está rodeado de enanitos de jardín a los que, cuando empiezan a crecer, les corta la cabeza porque no soporta tener sombra. Al lado de este tipo de jefe no podés crecer, y esa es la peor situación, porque al bestial lo podés aguantar un tiempo, sabés cómo actuar, te anticipás; al maquiavélico le tenés que entender la onda, ver por dónde va a clavarte el cuchillo, que obvio es también espantoso. En el fondo, cuando tenés jefechotismo, tenés que irte.

¿Quién tiene la culpa de la alta rotación?

Es verdad que las generaciones nuevas están más sensibles respecto al maltrato, no se lo bancan, y eso está bien. La culpa es del jefe, que no se termina de adaptar, entonces, como organización, cuando tenés un jefe así lo tenés que sacar, porque perdés talento y recuperarlo lleva mucho tiempo y dinero.

La diferencia entre el jefechotismo y un buen líder es si vos considerás a las personas un activo descartable (primer caso) o un activo estratégico de la organización (segundo caso, buen líder). Si un jefe destruye los valores de la organización y la gente es un activo descartable, estamos frente a un caso de jefechotismo en su máxima expresión. Pero hay muchas organizaciones que sostienen a este tipo de jefe porque en el corto plazo les cierran los números, pero en el largo plazo destruyen valor.

“Las revoluciones siempre trajeron oportunidad y amenaza, lo que sucede con la IA es que tenemos muy poco tiempo de adaptación”

¿Te parece que hay una falencia en el sistema educativo respecto a la construcción del liderazgo?

Es más complejo que eso. Hay mucho de innato y adquirido. No es que el líder nace o se hace. Hay una mezcla de las dos cosas. Un neurocientífico te va a decir “El ADN pesa y el contexto también”, y yo voy por esa línea.

En un país económicamente caótico como el nuestro, en el que muchas veces decir “Me voy de este trabajo” es prácticamente imposible, ¿cómo se sobrevive en el mundo laboral?

Después de 14 años, el mercado laboral privado recién se está empezando a mover un poco, porque la macro se encuentra más estable. Pero este es un país donde lo único que creció en los años de populismo fue el empleo informal, el autónomo y el empleo estatal. El empleo privado se estancó. Entonces no podés rotar tanto, muchas veces tenés que bancarte al jefe que te tocó. Pero si sigue la estabilidad y empieza a haber inversión genuina, habrá más posibilidades, y ahí se verá la rotación de la gente más joven.

¿Es posible la felicidad en el trabajo en este contexto? ¿Se puede construir carrera?

Son dos cosas distintas. Una cosa es construir carrera, para lo que no hace falta ser feliz, y otra es poder decir “Me gusta lo que hago”. Ahora bien, la felicidad plena va por otro lugar, el trabajo es solo una parte de tu vida que no necesariamente te va a dar felicidad, podés estar contento, te puede gustar lo que hacés, y ya eso es un montón. No hace falta una “Gerencia de Felicidad”, una figura que apareció recientemente y que me parece una estupidez total. Si como organización necesitás esto, es que estás reventada, por implosionar, y precisás a alguien que te haga sonreír. Si necesitás felicidad, andá al psicólogo, hacé algo, buscala, no puede pasar por el trabajo solamente. En el concepto de bienestar se ve esto claramente: si vas contento a trabajar, te gusta lo que hacés, tus colegas son razonables, la organización se preocupa porque las personas que asumen los cargos de responsabilidad sean buena gente, ya con eso tenés que estar contento. La felicidad es un concepto demasiado amplio.

En un punto veo que las organizaciones se infantilizaron. Parecen escuelas Montessori, todos tenemos que querernos, jugar, integrarnos y qué se yo. Pero si está todo podrido, con eso no se logra absolutamente nada. En cambio, si las cosas están bien de verdad, con estas acciones puede ser que empujes, pero no hay que buscar milagros tampoco.

En varias oportunidades evocaste la figura de El Eternauta como un ejemplo de cuando no hay otra opción más que ser líder…

A veces la vida te presenta esas circunstancias. En los liderazgos de crisis no hay opciones, hay que ponerse en el rol con el equipo y las herramientas que te tocaron y afrontar situaciones extremas. Hace un tiempo entrevisté a Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes del accidente aéreo en los Andes, y me impactó un montón: era lo que había y tenían que sobrevivir. Canessa utilizó los conocimientos que tenía de primer año de Medicina para ayudar y ayudarse a sí mismo, por ejemplo. A El Eternauta le pasó lo mismo, él tenía conocimiento de manejo de armas, lo que se convirtió en algo fundamental, y sumado a su personalidad centrada, se terminó convirtiendo en el líder al cual seguir y él supo que no quedaba otra opción más que sobrevivir.